Paradoxal Mercure

Trop proche de l'aveuglant brasier solaire, Mercure est difficilement visible depuis notre planète. Une anecdote significative : sur son lit de mort, le grand astronome polonais Copernic se désolait de n'être jamais parvenu à l'observer. Toutes les informations dont on dispose sur ce mystérieux corps céleste nous viennent d'observations radar et, surtout, de la mission de la sonde Mariner-10, lancée de Cap Canaveral le 3 novembre 1973. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les données recueillies furent paradoxales.

|

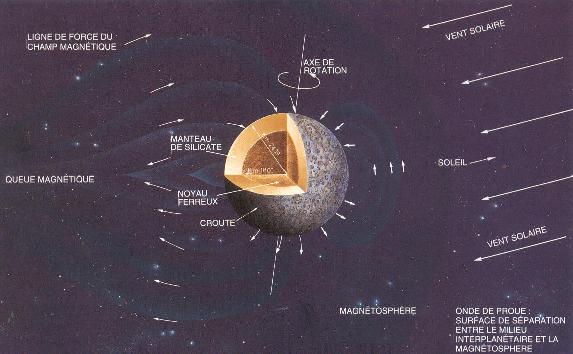

Mercure photographié par Mariner-10. La sonde de la NASA a survolé la planète à trois reprises en 1974 et 1975, recueillant des irnages de près de 45% de sa surface. |

UNE ATMOSPHERE TENUE

Pendant des années, les chercheurs ont tenté vainement de déceler des traces d'atmosphère sur Mercure, cherchant des nuages isolés, de la brume, des bandes d'absorption dans les spectres de l'hémisphère éclairé ou encore des signes de réfraction de la lumière des étoiles occultées. Même au cours des rares passages de Mercure devant le disque solaire, les observations ne donnèrent jamais de résultats convaincants.

Il fallut attendre la découverte par le spectromètre ultraviolet de Mariner-10 d'une légère fluorescence sur l'hémisphère sombre de la planète, produite par des atomes d'hélium et d'hydrogène apportés par le vent solaire et d'argon et de néon provenant du dégazage du sol, pour avoir la preuve de son existence. Les analyses ont alors révélé la présence de 4500 atomes d'hélium et de 8 atomes d'hydrogène par cm3, équivalant à une pression au sol de 10-9 millibars (sur Terre, 1000 millibars), ce qui correspond à des conditions de vide poussé difficiles à reconstituer dans des laboratoires terrestres. En 1985, un spectromètre monté sur un télescope terrestre et équipé d'un ordinateur éliminant les perturbations du ciel du signal étudié fut pointé en plein jour sur la planète. Contre toute attente, les chercheurs ont identifié distinctement deux bandes d'émissions de sodium provenant de l'hémisphère illuminé de Mercure , mais pas de celui plongé dans l'obscurité. Selon les calculs, ces observations ne s'expliquent que par une densité d'au moins 150 000 atomes de sodium par cm3. Le sodium et le potassium, découvert ultérieurement, sont soit arrachés aux roches du sol sous l'impact incessant de particules chargées provenant du soleil, soit expulsés spontanément lors du dégazage de ces roches.

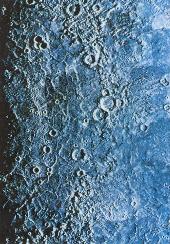

| Discovery Vallis est une longue fracture de la croûte de Mercure formée lorsque le refroidissement interne de la planète a entraîné une contraction de son diamètre de 3 à 4 km. |  |

|

La région du cratère Goethe photographiée par la sonde américaine Mariner-10. La plupart des cratères de Mercure portent des noms d'artistes |

COMME LA LUNE

Les 29 mars et 21 septembre 1974 et le 16 mars 1975, Mariner-10 a survolé Mercure à trois reprises, photographiant la moitié de sa surface. L'aspect de la planète rappelle celui de notre satellite naturel, avec un paysage dominé par des cratères de toutes tailles. Toutefois, un examen plus approfondi révèle des différences. La force de gravité de Mercure étant deux fois plus forte que celle de la Lune, les matières expulsées par les impacts sont retombées plus près des cratères. il pourrait donc subsister des fragments de la croûte originelle qui ne soient pas recouverts de débris.

On observe plusieurs bassins d'un diamètre dépassant les 200 km. Planitia Caloris, avec son diamètre de 1350 km, est le plus grand de tous. Entouré d'un anneau de montagnes hautes de 2 km, il rappelle le bassin lunaire Mare Orientale - il semble s'être rernpli de lave immédiatement après sa formation. Il s'est vraisemblablement formé après l'impact d'un astéroïde d'environ 100 km de diamètre, qui, par résonance, a eu des répercussions sur l'hémisphère opposé de la planète. Les nombreuses similitudes entre Mercure et la Lune laissent penser que ces deux corps ont eu une histoire semblable : l'intense bombardement originel prit fin il y a 3,9 milliards d'années et fut suivi d'épisodes volcaniques avec résurgence du magma en surface. Toutefois, cette phase se serait interrompue plus tôt sur Mercure du fait d'une contraction généralisée de la planète, probablement imputable au refroidissement de son manteau. En effet, les nombreux talus qui traversent toute sa surface indiquent un effondrement de la croûte dû à une rétrécissement d'environ 3 à 4 km de son rayon.

| Le bassin Caloris, coupé par le terrninateur, photographié par Mariner-10. Son diamètre fait 1350 krn. Son lit est parcouru de fractures polygonales et de crevasses sinueuses qui se sont forrnées lorsque la partie centrale s'est légèrement affaissée sous le poids de la lave ayant surgi après Ilirnpact d'un astér6ide de 100 krn. |  |

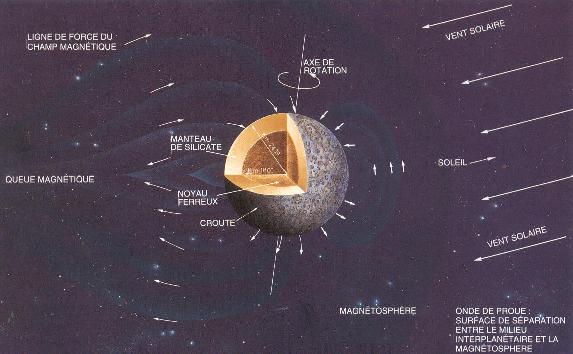

STRUCTURE INTERNE

Si l'aspect extérieur de Mercure rappelle celui de la Lune , sa structure interne se rapproche davantage de celle de la Terre. Les trois quarts de son diamètre sont occupés par un dense noyau ferreux représentant 42% de son volume et 80% de sa masse (30 et 15% pour la Terre), entouré d'un manteau de silicates et d'une croûte épaisse formant une couche unique de 600 km d'épaisseur. Les silicates se sont séparés du fer immédiatement après la formation de la planète, quand elle était encore à l'état de fusion. L'enfoncement du fer, plus lourd, a libéré un nouveau surcroît de chaleur mais la petite taille de Mercure lui a permis de se refroidir rapidement. La constitution d'une croûte épaisse a probablement empêché dès le début la formation de processus géologiques tels que la tectonique des plaques.

Pour justifier le fort pourcentage de fer par rapport aux silicates, certains chercheurs ont suggéré que, pendant sa formation, Mercure aurait subi un choc planétaire : l'impact aurait projeté dans l'espace une partie de son manteau de silicate. Mais ce n'est pas là le seul paradoxe : selon les calculs, les structures internes de Mercure devraient à présent s'être cornplètement solidifiées. Or, si c'était le cas, le rayon aurait dû se contracter de 40 km et non de 3 ou 4 comme en témoignent les structures en surface.

UN CHAMP MAGNÉTIQUE INATTENDU

Un noyau totalement solide est dfficilement conciliable avec la présence, vérifiée depuis peu, d'un champ magnétique. En effet, dans le cas de planètes telluriques, il ne peut exister de champ magnétique sans noyau plus ou moins liquide en rotation rapide créant un effet dynamo. Or, la vitesse de rotation de Mercure est trop lente. L'origine de son champ magnétique, d'une intensité surprenante, reste donc un mystère : soit le noyau est partiellement en fusion, soit le champ est engendré par le déplacement rapide de la planète dans les lignes de force du champ magnétique du Soleil.

Texte d'aprés Astronomia